最新記事 by ユウ (全て見る)

- 「スポーツマーケティング」とは何か? スポーツの価値を高める仕組みづくり - 2023年2月11日

- スポーツ施設に求められる3つの大転換とは!? スポーツ施設の価値向上へ - 2022年8月16日

- スポーツビジネス人材が絶対に身に着けたい8つのスキルとは? 新時代で活躍できる人物像 - 2022年8月14日

今回は「スポーツ施設」に関するお話をしたいと思います。

「スポーツ施設」は、みなさんにとって身近な存在だと思いますが、「ビジネス」という視点で見ると、どんな施設があったり、どんな企業が関わっているのかよくわからない、ということを感じると思います。

日本のスポーツ施設は、大きく分けて「3つの種類」で成り立っています。

今回は、「スポーツ施設の3つの種類」をそれぞれご紹介した上で、スポーツ施設産業の現状や課題などを考えてみたいと思います!

/

スポーツビジネスの「お悩み相談」や学びをお届けする「オンラインマガジン」をLINEでやってます😆📣

\

「スポーツ産業」について簡単におさらい

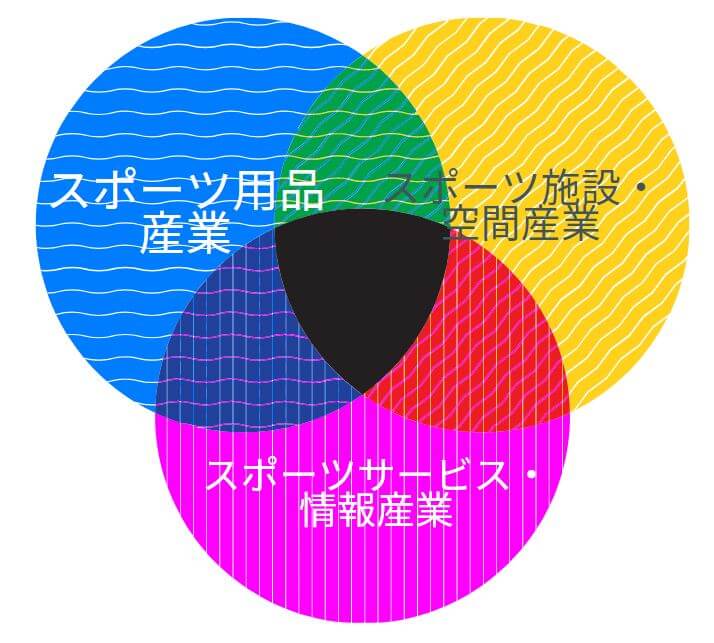

スポーツビジネスを学ぶ上で欠かせない、「スポーツ産業」というものは、古くから「3つの領域」で成り立ってきました。

その3つとは、

✔ スポーツ用品産業

✔ スポーツ施設産業

✔ スポーツサービス(メディア)産業

伝統的な3つのスポーツ産業

というものでしたね。

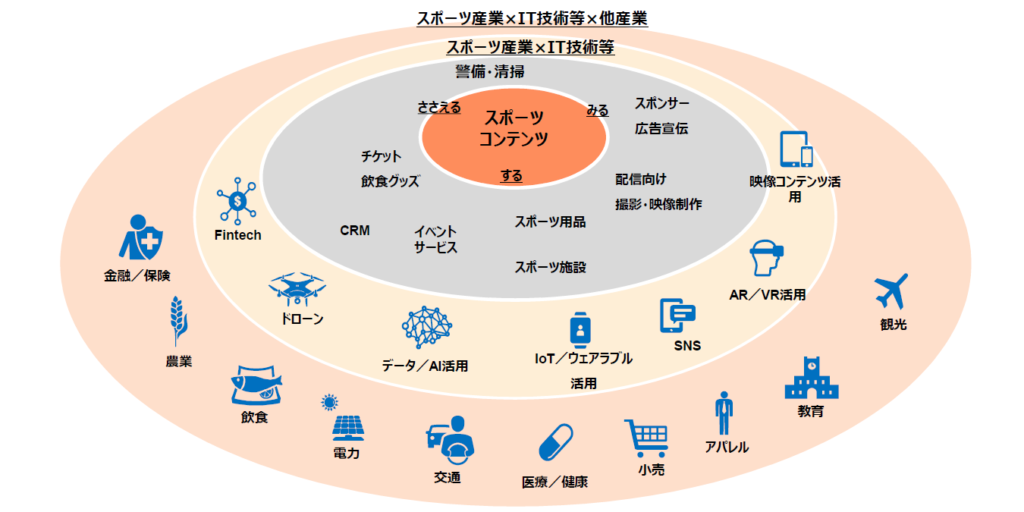

現在は、この3つの分野だけではなく、様々な分野が重なり合って、「スポーツ産業」の構造はより複雑になってきています。

スポーツ庁が公表している以下の資料のように、スポーツに関わる業界や企業はかなり増えていることが分かると思います。

ですが、やはりスポーツを「する」にしても「みる」にしても「スポーツ施設」の存在なくして、スポーツビジネスも発展していきません。

ですので、スポーツビジネスに関わりたい人や、現時点で関わっている人でも、改めて「スポーツ施設産業」や「スポーツ施設ビジネス」のことを理解することは大切なのです。

「スポーツ施設」ってなに? 3つの種類を理解しよう

では、「スポーツ施設」というのは、そもそも何なのでしょうか?

「スポーツ施設」というのは、みなさんがスポーツをしたり、スポーツ観戦をしたりする「場所」のことです。

球場、スタジアム、アリーナ、競技場、体育館など、色々な呼び方がありますが、そうしたものがすべて「スポーツ施設」です。

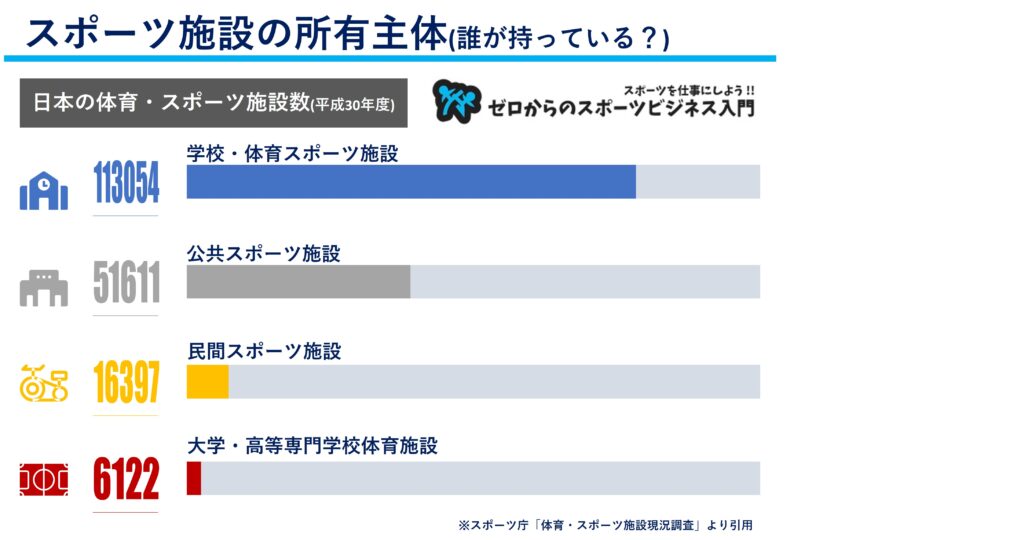

文部科学省の調査によると、日本におけるスポーツ施設は、全国で約20万か所あるとされています。

スポーツ施設にも大きく分けると以下のような3つ程度の種類があります。

✔ 学校体育・スポーツ施設

✔ 公共スポーツ施設

✔ 民間スポーツ施設

「スポーツ施設」の大きな分け方

「3つ程度」というのは、細かく分けるともう少し増えるということです。

例えば、「大学・高専体育施設」という体育施設もあるのですが、

ここでは、スポーツ施設産業をおおざっぱに理解するのが目的ですので、上の3つがあるということを知って頂ければ十分です。

では、上でご紹介した「3つのスポーツ施設」をひとつずつ見ていきましょう。

「学校体育・スポーツ施設」 ~誰もが使ったことがある施設~

「学校体育・スポーツ施設」というのはその名の通り、みなさんが通っている学校や卒業した学校が持っているグラウンドや体育館のことです。

さきほど、全国のスポーツ施設は20万か所ぐらいあると言いましたが、そのうちの12万か所、つまり全体の60%ぐらいは、学校が所有している運動場や体育館です。

みなさんが通っている学校や卒業した学校のグラウンドや、体育館が、「スポーツ施設産業」と言われてもピンとこないでしょう。

学校のスポーツ施設ですので、学校がそのスポーツ施設を使ってビジネスをしているわけではありません。

基本的に、学校のスポーツ施設というものは、そこに通っている生徒さんの体育活動や部活動で使うものだからです。

ただ、近年ではこうした学校のスポーツ施設を、地域の人に貸し出したりしているところも増えてきました。

仕事帰りの人たちや、近場で気軽にスポーツがしたいといった人たちのために、夜間に小学校の体育館を貸し出したりして、バレーボールなどをしている光景を見たことがある人もいると思います。

今後はこうした、学校(特に公立学校)のスポーツ施設を地域の人たちにも使ってもらうということが増えてくると思います。

ここでは深く取り上げませんが、近年増加している「総合型スポーツクラブ」や「スポーツスクール」といった事業も、「どの場所でやるか」というのが非常に大きな問題です。

特に都心部では思いっきりスポーツをできる場所がなかなか少ないという問題もあるので、こうした学校スポーツ施設の活用がますます必要になってきています。

「公共スポーツ施設」 税金で運営され、安く利用できる~

「公共スポーツ施設」というのは、みなさんが住んでいる県や市や区や町が持っているスポーツ施設のことです。

「公共」という言葉は、「広く市民の役に立つこと」といった意味があるので、みなさんが払っている「税金」を使って建設されたり、運営されたりしています。

※「公立学校」も税金で運営されていますので、「公立学校」のスポーツ施設も広く言えば「公共スポーツ施設」ということになりますが、なかなか「地域の誰もが気軽に使える」という形にはなっていないのが現状です。

こういう県市区町のことをまとめて、「自治体(じちたい)」と言ったりすることもあります。

こうした自治体がもっているスポーツ施設は、全国に約5万か所あるとされています。(上の図をもう一度ご覧ください)

全国のスポーツ施設は20万か所です。

そのうち、学校体育スポーツ施設が13万か所です。

さらに、公共スポーツ施設が5万か所です。

つまり、日本全国のスポーツ施設というのは、ほとんどが「学校体育スポーツ施設」か「公共スポーツ施設」なのです。

この「公共スポーツ施設」も、「学校体育スポーツ施設」と同じように、「ビジネスをするためにつくられたもの」ではありません。

公共スポーツ施設は地域の住民が気軽にスポーツができるように、無料もしくはかなり安い金額(1回300円など)で使用できるスポーツ施設です。

なので、この公共スポーツ施設が「スポーツビジネス」とか「スポーツ産業」とか言われても、これもまた「学校体育スポーツ施設」と同じように、ピンとこないかもしれません。

ただ、こうした公共スポーツ施設も最近では、施設の運営を自治体が自分で行うのではなく、一般の企業(株式会社など)に任せたりして「ビジネス」にしようという取り組みが進んできています。

高齢化や子どもの体力増進といった社会的な課題にも、公共スポーツ施設の役割は今後ますます重要になってくるでしょう。

こうした場所を、「ビジネスの場」としてもっとうまく活用することはできないのか? ということが、今後のスポーツ産業全体の底上げにとって、とても大切な論点になってくると思います。

「民間スポーツ施設」~お金稼ぎのために企業が運営する~

「民間スポーツ施設」というのは、企業(会社)が持っているスポーツ施設のことです。

「会社が持っている」というのは、実際にその会社で働いている人たちのために、会社で野球のグラウンドを持っていたりする、ということもあるのですが、「スポーツビジネス」としてひとつの産業になっているのは、「フィットネスクラブ」です。

分かりやすいのは、コナミスポーツクラブ、セントラル、ルネサンス、ティップネスなどのスポーツジムです。

このようなフィットネスクラブは、日本では1964年の東京オリンピック以降に盛んになってきたとされています。

やはり「スポーツビジネス」として「スポーツ施設産業」を引っ張っているのはこの「民間スポーツ施設」です。

なぜなら、民間スポーツ施設はビジネスとして成功させて、お金をたくさん得ないと会社がつぶれてしまうからです。

そのため、民間スポーツ施設を利用するためには、毎月5,000円~10,000円ぐらいの「会費」を払わないと利用することができない場合が多いです。

そういった意味では、「学校体育スポーツ施設」や「公共スポーツ施設」に比べると数も非常に少ないですし、地域の誰もが簡単に利用できる、というわけではありません。

ただ、最近はスポーツだけではなく、温泉、エステ、マッサージ、リラクゼーションといったサービスなどを充実させて、「癒し空間」を売りにしているスポーツクラブも出てきています。

「暗闇フィットネス」や「高地トレーニングジム」というユニークなスポーツ施設も登場してきています。

また、みなさんがイメージしやすい「東京ドーム」や「福岡PayPayドーム(旧 福岡ドーム)」などのスタジアムも民間企業が所有・運営をしているため「民間スポーツ施設」ということになります。

色々な人の要望に答えられるという点では、民間スポーツ施設の存在は大きな価値があります。

今後は、介護や医療に特化したフィットネスクラブなども増えてくるかもしれません。

「スポーツ産業」という産業は、他の産業と違って、「税金」であったり「振興基金」のような、公的なお金が使われて施設が作られたり、仕事が生み出されたりするという、変わった特徴を持っています。

ただ、それほど莫大なお金がスポーツに対して使われている訳ではありません。

2018年の国家予算(日本という国が、何にどれだけのお金をつかうのか)を見ると、高齢者の「介護予防」などに関する「介護関連」の国家予算は、約3兆円です。

一方、スポーツ庁に割り当てられている国の予算は、350億円でしかありません。

もちろん、介護や教育といった分野で結果として「スポーツ」に対してお金が使われる場合もありますが、「スポーツ」単独で見た場合は、日本という国内での予算はとても小さいのです。

ですので、スポーツ産業は「税金」や「補助金」などのお金だけに頼らず、スポーツそのものでお金をきちんと生み出せるような仕組みを作っていく必要があるのですね。

まとめ ~スポーツ施設ビジネスはまだまだこれから~

今回は、\「スポーツ施設」は3つの種類で成り立っている」/ というテーマで、日本のスポーツ施設の状況について簡単に解説を致しました!

スポーツ施設は、基本的に、

✔ 学校体育・スポーツ施設

✔ 公共スポーツ施設

✔ 民間スポーツ施設

「スポーツ施設」の大きな分け方

の3つがあり、それぞれ違った役割を持っています。

ただ、「学校施設」や「公共施設」は「ビジネス」をするために作られた施設ではないので、日本のスポーツ産業をもっと底上げしていくためには、

① 「学校施設」や「公共施設」をもっとビジネス利用できるようにしていく

② 「民間施設」をさらに収益化(もっと稼げるように)マネジメントしていく

というような視点や取り組みが必要になってきます。

特に「学校施設」や「公共施設」は、高齢化の介護予防や子どもの体力作りといったヘルスケア、成人(大人)の余暇(レジャー)活動の場としてなど、ますます効果的に活用していくことが求められています。

スポーツ施設産業やビジネスには、まだまだ大きな可能性が秘められているということですね!

/

スポーツビジネスの「お悩み相談」や学びをお届けする「オンラインマガジン」をLINEでやってます😆📣

\

✔ 様々なスポーツ施設の種類がわかる

✔ スポーツ施設ごとの特徴がわかる

✔ スポーツ施設産業の現状や課題、将来性がわかる